Du côté de chez Bjorn

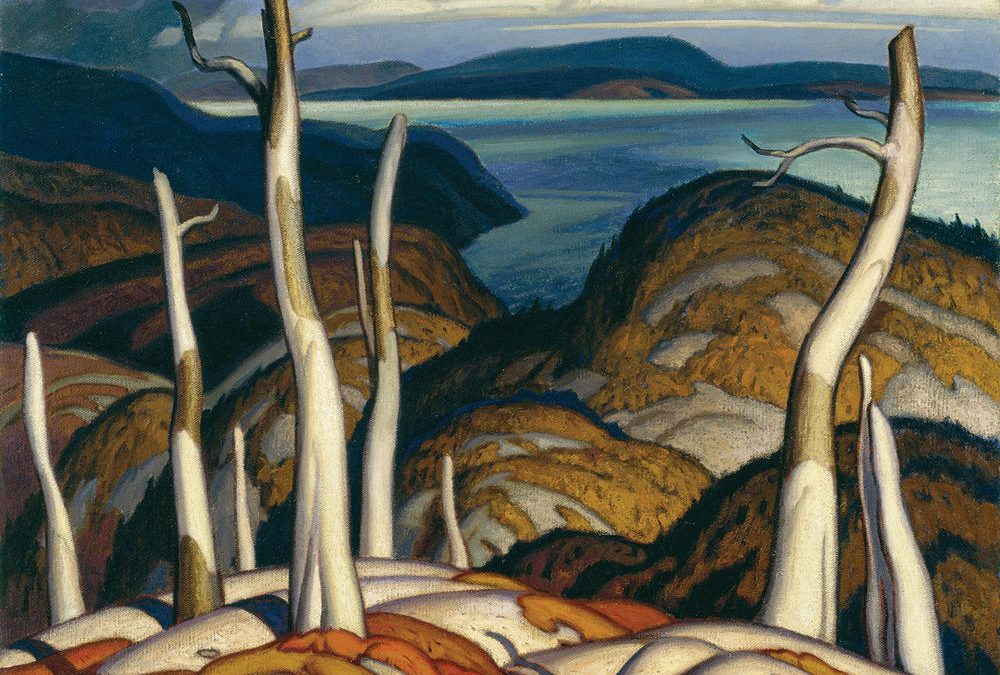

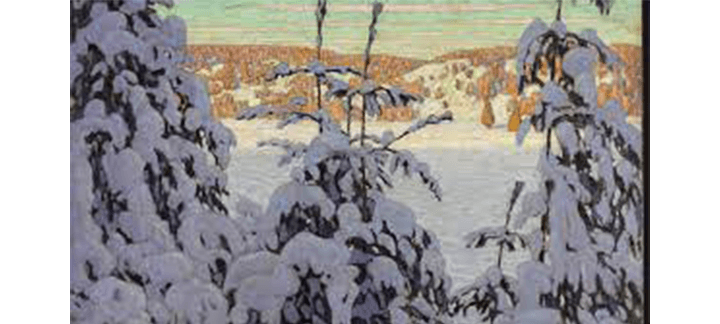

Cela fait une petite éternité maintenant que la Norvège me colle à la peau, que je m’affuble d’elle, de sa belle croix bleue et blanche couchée sur son lit écarlate. Né quelque part entre les Jeux d’hiver de Sarajevo et ceux d’été de Séoul, j’avais tout juste huit ans lorsque la télé me renvoya les images oniriques de mon baptême olympique, une vaste mer rouge sur fond de neige (de cette neige cristalline, faste et abondante comme il ne s’en conçoit plus tellement aujourd’hui). Lillehammer scintillante sous son azur et son soleil, emmitouflée dans ses drapeaux et ses vapeurs. Tout un peuple rieur ramassé en larges grappes, enserrant les fondeurs — le ski de fond est aux fondements de tout, là-bas — dans un tumulte de cloches et de cris, pendant civilisé du Tour de France et de son maillot jaune livré dans les hauts cols à toutes les injures, aux passions les plus exaltées. Certaines fières gueules, déposées çà et là aux abords du stade Birkenbeineren, se faisaient fines bouches; marmites et petites grilles fumaient joyeusement parmi les épinettes. L’on se plaît à croire qu’il devait bien se boire force café, quelques alcools aussi, au sein de ces grandes réjouissances nationales. On se figure comme une colonie de lutins blonds aux joues sanguines, tirant leurs rejetons sous une montagne de couvertures, enfouis dans des embarcations ayant des siècles plus tôt appareillé, pleines de Vikings atrabilaires, vers les mers noires du Groenland, puis reconverties en minuscules et braves traîneaux. En 1994, les jeux hivernaux se déployaient sur vraie neige (il ne venait à l’idée de personne à cette époque d’en autoriser la tenue dans le désert).

Bjørn Dæhlie, cet illustre nom me roule dans la bouche alors que j’apprenais encore à attacher les lettres du mien. Thomas Alsgaard, Vegard Ulvang, Erling Jevne. Plus récemment, Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klaebo. Combien sommes-nous aujourd’hui en Amérique à ne connaître qu’un seul d’entre eux? Mais qu’importe, alors que la Norvège ne cesse d’enterrer l’oubli, d’engendrer des géants, hiver comme été, sur neige comme sur le bitume. Le triathlon, dans ses trois principales déclinaisons (olympique, demi-Ironman, Ironman), autrefois une affaire d’Australiens, de Néo-Zélandais, d’Américains et d’Anglais, est pris d’assaut depuis un an par deux rigolos de Bergen qui battent furieusement la mesure. Gustav Iden et Kristian Blummenfelt, inséparables comme Bouvard et Pécuchet, ne semblent pas à première vue attachés comme les antihéros de Flaubert à la science, mais en sont devenus les instruments de laboratoire à l’aune desquels les meilleurs se comparent, et se désolent. Un autre hurluberlu de Norvège, Jakob Ingebrigtsen, rafle tous les records et titres aux épreuves de demi-fond (1500 et 5000 mètres) en athlétisme. À première vue, on devinerait un prodige du piano, un simple étudiant en lettres ou un bibliophile invétéré. On ne donnerait pas cher de sa peau (tellement blême) aux côtés des fines jambes d’Afrique. Ce petit côté princier, cette allure dégingandée, ces départs étonnamment lents, tout pour précipiter sa chute apparente; puis, en bout de piste, des débordements implacables, des remontées fracassantes, l’index brandi sans coup férir, le visage impassible, à la limite de l’insolence.

Les Norvégiens, qui se démarquent dans la vie politique comme sociologique sur tous les tableaux, qui font figure de premiers partout et tout le temps, se montrent exemplaires jusque dans l’art de souffrir. Le test du VO2 max (lequel calcule la consommation maximale d’oxygène), vieux comme le pâté chinois, ce sont eux encore qui en rajoutent une couche et qui ne cessent d’en repousser les seuils sulfureux. Cet atavisme ne tient pas du hasard.

À l’école secondaire, chaque année, la session d’éducation physique devait culminer à son point le plus redouté, tant exécré par les élèves : le test de Cooper, qui mesure tout autant mais avec moins d’exactitude l’élasticité de nos souffrances cardiovasculaires. Il fallait alors pendant 12 minutes parcourir la plus grande distance en course. Certains se volatilisaient après quelques tours, trouvant refuge derrière les gros chênes bordant la piste. C’était pour mon frère et moi au contraire notre quart d’heure de gloire. Si taciturnes en classe, l’on faisait éclater enfin nos coquilles et chanter nos égos rabougris. La même histoire se répétait au test du bip, où il fallait courir d’un mur à l’autre du gymnase à la cadence imposée par ce signal sonore, l’intervalle de temps entre chaque son se réduisant sans cesse. À la fin, seuls jouaient encore la navette les deux frères, les Léger1, les deux gars ayant une décennie plus tôt préféré au ski alpin, au football, au hockey et aux jeux vidéos hallucinatoires l’obscurité toute scandinave du ski de fond.

L’hiver est ma Norvège, n’en déplaise à Vigneault. La Norvège, ce n’est pas un pays, c’est mon hiver. J’aimerais croire que mon Québec est aussi cette Norvège lointaine, cet hiver de 1994.

1 Par un hasard qui m’échappait jusqu’à ce jour, l’on appelle aussi ce supplice imposé aux adolescents québécois « test de Léger », test homonyme de son créateur Luc Léger, sans parenté aucune cependant avec ma famille maternelle immédiate.