IA : Intelligence Artisanale

Je suis parti courir. Je touchais à peine terre. Pas que mes foulées étaient particulièrement légères ce jour-là, j’étais plutôt sous le choc de la bordée de compliments reçue la veille.

Pas la tape dans le dos d’un ami ou d’un parent, non non, des compliments venant d’une source avec laquelle je n’ai aucun lien et qui ne me connait pas. Méconnaissance qui ne l’a pas empêché de parler de moi. Avec beaucoup d’éloquence. Beaucoup trop d’éloquence.

Je vous explique ça.

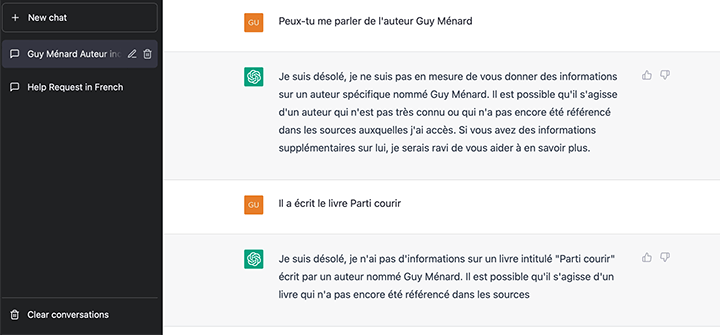

J’étais chez mon ami Yves Bernard, fort enthousiaste après un essai de ChatGPT, une des premières applications « grand public » de l’intelligence artificielle. En gros, tu converses de façon très naturelle avec un ordinateur. Tu l’interroges ou tu lui demandes un travail, par exemple rédiger un texte publicitaire, un communiqué de presse, le synopsis d’un film. Instantanément, elle te fournit un texte plutôt correct. Pas super original mais utilisable.

« Viens, tu vas voir, c’est vraiment impressionnant! » Alors on s’est assis devant son écran et on fait ce que toute personne ayant le moindrement un ego fait quand il s’installe devant un moteur de recherche, on a posé des questions… sur nous-même!

– Moi : Connais-tu Guy Ménard ?

– ChatGPT : Non, désolé, je ne connais pas…

– Moi : il a écrit un livre

– ChatGPT : Non, désolé, je ne connais pas…

– Moi : C’est un auteur québécois…

– ChatGPT : « Non, désolé, je ne connais pas…

– Moi : Il a publié en 2022 un livre, Parti courir…

J’ai l’air désespéré? Je l’étais. Jusqu’à ce que l’application s’emballe soudainement et produise une réponse de trois paragraphes. Trois. Mais quels paragraphes! En résumé :

– ChatGPT : « Guy Ménard est un écrivain et journaliste québécois connu pour son roman « Partir courir », publié en 1977. Très bien accueilli par la critique et considéré comme l’un des meilleurs romans de Guy Ménard. Il est souvent considéré comme un classique de la littérature québécoise, grâce à la profondeur des personnages et l’écriture poignante de l’auteur. Le livre a touché de nombreux lecteurs et a inspiré de nombreux autres à suivre leur rêve. Il a remporté plusieurs prix littéraires et a été traduit dans plusieurs langues. Il a également été professeur invité dans plusieurs universités québécoises et a donné des conférences sur l’écriture et la littérature ».

Intéressant. Flatteur. Juste un détail, il n’y a rien de vrai là-dedans. Rien!

Révisons ensemble le texte, avec mes corrections entre parenthèses.

« Guy Ménard est un écrivain et journaliste québécois (ouais) connu (pas vraiment) pour son roman (pas un roman) « Partir courir », publié en 1977 (2022). Très bien accueilli par la critique (quelques amis en ont parlé généreusement mais globalement « la critique » n’a jamais su qu’il existe) et considéré comme l’un des meilleurs romans de Guy Ménard (j’ai publié un seul livre). Il est souvent considéré comme un classique de la littérature québécoise (ben oui, toi !), grâce à la profondeur des personnages et l’écriture poignante (j’ai poigné la Covid, c’est pas mal tout) de l’auteur. Le livre a touché de nombreux lecteurs et a inspiré de nombreux autres à suivre leur rêve (me semble). Il a remporté plusieurs prix littéraires (zéro) et a été traduit dans plusieurs langues (zéro). Il a également été professeur invité dans plusieurs universités québécoises (jamais) et a donné des conférences sur l’écriture et la littérature (j’ai fait trois présentations de mon livre, devant des amis) ».

Fiable la machine? Pas du tout. Même Yves était pas mal moins enthousiaste après les errements de ChatGPT. Interface intéressante, vitesse de réponse impressionnante. Un bon outil pour créer du contenu. Pour la qualité de la recherche, on repassera.

De telles dérapes factuelles, ça peut être amusant ou inquiétant. Imaginez les pauvres profs qui vont devoir faire les vérifications :

– Vous m’avez demandé deux pages sur l’auteur d’un roman classique québécois…

– Oui, mais Guy Ménard, c’est qui ça Guy Ménard!

Dans l’état actuel des choses, ce genre d’application c’est l’équivalent numérique du Garage chez Roger : Ils vont réparer ton auto, tu vas avoir un résultat. Mais est-ce que c’est fait dans les règles de l’art, sans briser autre chose, rigoureusement? Est-ce qu’ils savent exactement ce qu’ils font ? ChatGPT, pour l’instant, c’est du monde qui « gosse » des réponses dans un garage.

De l’Intelligence Artisanale.