Fartlek

Courir, je fais cela depuis des lunes. Gamin, déjà, je décollais sur les chapeaux de roues, absorbé entièrement par une idée : m’épuiser. Car, bien avant d’affirmer « je cours », je pensais platement : « je m’entraîne ». J’allais vite, toujours, et longtemps. M’échappaient tout à fait les notions d’économie, de rythme, de cadence et, ironiquement, je bafouais les fondements mêmes de l’entraînement. La plupart des jours, mes sorties faciles étaient de trop longs tempos – la base, pensais-je, de la pyramide nommée tour à tour « Entraînement – Forme – Athlète – Souffrance – Olympiques » – tempos dans lesquels je jetais une fois sur deux (en vérité deux sur trois) le plus grand nombre d’intervalles. Je quittais la maison et confluais naturellement avec la rue à l’horrible nom, avenue Donegani, celle qui longeait le chemin de fer traversant d’un océan à l’autre cet immense pays inconnu. À l’est dominaient un immense parc et son petit boisé; à l’ouest, quelques côtes et l’éden vert du Club de golf Beaconsfield. À l’est, intervalles courts; à l’ouest, intervalles longs. Le hasard en décidait.

Ma Timex indiquant 52 minutes, je prolongeais de huit, car à l’heure seulement j’établissais le seuil aléatoire de toutes choses. Les braves qui s’en tenaient à leur mince demi-heure, à trois quarts d’heure, qui s’en félicitaient sous mes yeux étonnés, mon esprit accusateur les reléguait dans l’arrière-fosse de l’oubli. J’étais vraiment en forme, j’étais bien jeune.

J’étais jeune, mais j’empruntais déjà de singuliers chemins, détours aux accents adultes : à l’ami qui m’appelait un samedi matin pour « jouer » et faire ce qu’entreprennent tous les garçons désœuvrés de notre âge, j’opposais un refus, jouant mon sempiternel joker : « désolé, je dois m’entraîner ». D’autant que la fin de semaine signifiait longue sortie et, quels que soient le véhicule – course à pied, ski de fond, ski à roulettes, vélo – et la saison, je m’enfermais résolument dehors. (Je salue Jon qui aurait pu, les premières années, faire de même et claquer portes et fenêtres de notre amitié, édifice par mes fugues et errements longtemps négligé.) Mon terrain de jeu était ailleurs, dans le quadrillage de Pointe-Claire et des agglomérations avoisinantes, sur le bitume chaud, le long du fleuve Saint-Laurent qui dans son enflement s’appelait chez nous lac Saint-Louis. Mes compagnons, eux, s’appelaient Lance Armstrong, Bjørn Dæhlie, Steve Préfontaine, et Antoine, mon frère jumeau qui s’entraînait aussi, était des « nôtres », tricoté à peu près dans la même couenne.

À la piscine, au lac ou sur la plage, alors que je voyais les autres affublés de shorts trop amples, tombant aux malléoles, j’exhibais de menues cuisses – blanches et poilues en prime – ma culotte de course en polyester faisant office de maillot. L’hiver, dans les Laurentides, je jouais dans la neige et découvrais combien ma combinaison de ski de fond moulante prenait l’eau. Parfois, je courais en raquette, des hommes empaillés en jaune et noir passaient en skidoo : convergence inopinée de deux civilisations, choc culturel. Aujourd’hui encore, ces vieux réflexes me suivent et trahissent aisément, comme tant d’autres, mon acabit nomade. À Saint-Hippolyte où ma belle-famille a pignon sur lac de l’Achigan, la garde-robe du coureur étonne davantage qu’une peau de chevreuil. Même les pickups, tirant leur lourde embarcation de plaisance (à chacun ses plaisirs), me dévisagent.

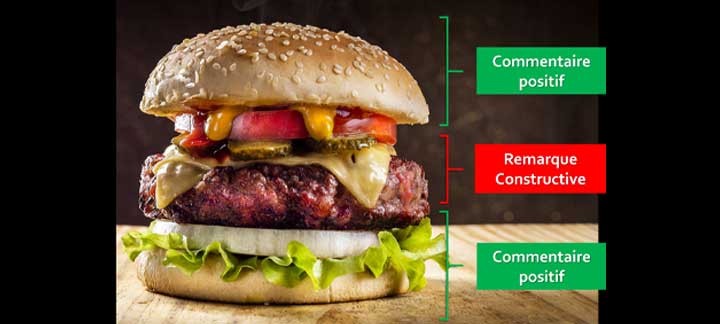

En vieillissant, courir est devenu synonyme de mériter. Je cours le matin pour engloutir le copieux repas du soir, pour mieux en jouir. Je me délie les jambes à 17 h pour plonger âme première dans quelque bouteille à 19 h; mon Cogito, ergo sum devenu Curro itaque cum. Je cours, donc je jouis. Faut souffrir pour être beau, faut souffler pour être chaud. Mentalité judéo-chrétienne (souffrir et mériter), doublée de l’esprit baby-boomer (jouir par la panse), je le confesse, amen. Mais mon chemin de croix ces dernières années s’est montré fertile : un paquet de dix kilomètres, quelques demi-marathons, plusieurs duathlons. Tous m’ont fortifié le squelette et mené au marathon de Philadelphie en 2018, puis à Boston (un cauchemar, j’y reviendrai la prochaine fois) l’année suivante. La paternité carillonnant au printemps 2019, une enfant de quelques livres m’a enfin fait signe de ralentir. Mes Hoka ont mordu la poussière pour la première fois.

Puis, le plaisir est revenu, plus fort que jamais, depuis le premier confinement il y a un an déjà, quand le soleil de mars déballait d’innombrables routes – désertes – pleines de lumière. J’ai alors recommencé à m’entraîner; non, j’ai réappris à courir.

Au lever du jour 2, cela va mieux, une petite pluie fine tombe, mais je suis presque en forme. Nous débutons en marchant jusqu’au traversier, puis nous empruntons des petites routes de banlieues cossus. Le rythme est bon, cela va bien. Le parcours indique que nous devons pendre une piste multifonctionnelle à Rigaud. Nous cherchons, cherchons et cherchons, pour finalement trouver une petite pancarte qui indique que la piste n’est plus entretenue et qu’il nous faut se rendre en Ontario pour la trouver. Comme nous sommes un peu têtus, nous décidons de nous y aventure quand même, après quelques centaines de mètres, nous décidons de rebrousser chemin, car nous avons l’impression de nous enliser dans des sables mouvants. Comme promis, la piste débute en Ontario, une ancienne emprise de chemin de fer converti en piste multifonctionnelle. Une belle surface molle, un beau paysage, le bonheur jusqu’à Vankleek-Hill. Un petit 50K facile, un accueil sympa, des « Crew » et de la bière de microbrasserie, le bonheur total.

Au lever du jour 2, cela va mieux, une petite pluie fine tombe, mais je suis presque en forme. Nous débutons en marchant jusqu’au traversier, puis nous empruntons des petites routes de banlieues cossus. Le rythme est bon, cela va bien. Le parcours indique que nous devons pendre une piste multifonctionnelle à Rigaud. Nous cherchons, cherchons et cherchons, pour finalement trouver une petite pancarte qui indique que la piste n’est plus entretenue et qu’il nous faut se rendre en Ontario pour la trouver. Comme nous sommes un peu têtus, nous décidons de nous y aventure quand même, après quelques centaines de mètres, nous décidons de rebrousser chemin, car nous avons l’impression de nous enliser dans des sables mouvants. Comme promis, la piste débute en Ontario, une ancienne emprise de chemin de fer converti en piste multifonctionnelle. Une belle surface molle, un beau paysage, le bonheur jusqu’à Vankleek-Hill. Un petit 50K facile, un accueil sympa, des « Crew » et de la bière de microbrasserie, le bonheur total. Montréal-Gatineau, c’est fait pour les coureurs, c’est 200k tranquilles et plus de 80k de sentier en terre battue, plat et beau, faut vraiment aimer le maïs, mais bon. La logistique est assez facile .mais, cela aurait été impossible sans le soutien technique de nos blondes qui ont réglé tous les problèmes (bagages, bouffe, etc.) et merci pour les encouragements. Il y a seulement la complicité entre deux coureurs un peu fous peut permettre ce genre d’aventure. En attendant de créer le classique annuel Montréal-Gatineau, nous prévoyons le refaire à nouveau cette année dans le sens contraire, histoire de voir le de maïs sous un autre angle, histoire de voir la vie d’un peu plus près!

Montréal-Gatineau, c’est fait pour les coureurs, c’est 200k tranquilles et plus de 80k de sentier en terre battue, plat et beau, faut vraiment aimer le maïs, mais bon. La logistique est assez facile .mais, cela aurait été impossible sans le soutien technique de nos blondes qui ont réglé tous les problèmes (bagages, bouffe, etc.) et merci pour les encouragements. Il y a seulement la complicité entre deux coureurs un peu fous peut permettre ce genre d’aventure. En attendant de créer le classique annuel Montréal-Gatineau, nous prévoyons le refaire à nouveau cette année dans le sens contraire, histoire de voir le de maïs sous un autre angle, histoire de voir la vie d’un peu plus près!